Accueil > Le Rail > Histoire > 150e anniversaire du chemin de fer > En ce temps-là

En ce temps-là

En ce temps-là

A. Tillieu.

mercredi 16 avril 2014, par

Revoici Stendhal

Pour en terminer avec cette « mise en situation » de l’année 1835, il faut en revenir à Stendhal ! Pourquoi ? Parce que ! Ce bonhomme nous intéresse à un double titre.

Sa correspondance est une des plus riches de la littérature de langue française au point que beaucoup le considèrent au tout premier rang des épistoliers français. Or il a écrit pas mal de lettres à l’un et à l’autre en 1835. Une lecture quelque peu attentive de son courrier nous révèle quelques événements significatifs sur cette année - de grâce, n’ayons pas peur de le répéter.

Stendhal n’écrit jamais pour ne rien dire. Il faut insister sur son âge : cinquante-deux ans « l’âge de raison », ou plutôt pour moi « l’âge de passion ».

Fin 1834, il confie à un ami : « La révolte des Druses en Syrie contre le vice-roi d’Egypte est apaisée... Les Druses se battaient pour ne pas voir leurs impôts augmenter ! » Tiens ! tiens ! révolte des Druzes, contre l’Egypte, contre l’augmentation des impôts... notre époque ne ferait-elle qu’imiter les autres ?

Que Stendhal nous apprenne qu’il a goutte et la gravelle, qu’il se trouve fort gros et excessivement nerveux, tout ça n’a qu’un intérêt fort restreint sur le cours des choses. Par contre, il est piquant d’apprendre, grâce à sa plume, qu’il y a eu en janvier 1835 « un joli débarquement de choléra » à Marseille. Ce mal gagne Padoue, Bergame, Bologne, Gênes, puis... Paris (où il y a vingt mille morts sur neuf cent mille habitants), mais épargne les Etats pontificaux, Civita-Vecchia, Pise, Florence... Pour s’en préserver, on a installé un blocus sévère : « Le blocus auquel nous sommes soumis fait tomber le prix des blés et l’on craint une grande misère pour cet hiver. La crainte du choléra éloignera probablement les étrangers ». En Belgique, pendant ce temps-là, nos petits trains roulent allègrement et quotidiennement entre Bruxelles et Malines. Sautons quatre ans de correspondance stendhalienne, le jeu en vaut la chandelle. En 1839, la femme de son cousin Colomb est en mauvaise santé. Stendhal écrit au cousin en question : « Forcez-la à aller à Saint-Germain tous les dimanches par le chemin de fer ». C’est un des rares exemples de thérapie ferroviaire que nous connaissions. A-t-elle été suivie ? Couronnée de succès ? Remboursée par la sécurité sociale de l’époque ? La correspondance ni les écrits intimes de l’écrivain ne nous le disent !

Un fourre-tout génial

Stendhal nous est encore infiniment précieux à un second titre. Il a effectué, en 1837, un long voyage à travers la France. Il a consigné, au jour le jour, les observations que ce périple lui a suscitées dans un livre de gros gabarit, intitulé « Mémoires d’un touriste », qui est considéré, à juste titre, comme un des premiers grands reportages sociaux sur la condition ouvrière et paysanne en France, ses causes et ses remèdes. Nous ne possédons évidemment pas l’équivalent d’un tel témoignage pour ce qui concerne notre pays. Mais la situation devait être assez analogue à celle dont parle Stendhal.

Les « Mémoires d’un touriste », constituent un véhicule idéal pour approcher la société occidentale des années 1835-1840. Reportage social, a-t-on dit ! A l’évidence, le touriste Stendhal ne se contente pas de nous faire part des émotions qu’il a ressenties, des remarques qui se sont imposées à lui, dans telle ville, devant tel paysage, en visitant les musées et les monuments, en allant au théâtre, en évoquant l’histoire, en lisant tel livre ou son journal quotidien, mais il nous brosse aussi un tableau des mœurs et surtout - surtout - de la société de son temps.

En ce domaine, les « Mémoires d’un touriste », ce fourre-tout génial, constituent un document largement en avance sur les idées de l’époque : précisément par leurs préoccupations résolument sociales. Disons dès l’abord que nous n’aurons pas à nous défier du chauvinisme de l’auteur ; c’est un sentiment qu’il ne connaît pas. Le patriotisme même lui apparaît suspect : « patriote... dans un certain sens, veut dire imbécile et quelquefois méchant ». Dans un certain sens... Il faut le prendre au sérieux quand il écrit : « Je ne sens pas du tout chez moi le patriotisme anglais, qui brûlerait avec plaisir toutes les villes de Belgique pour augmenter la prospérité d’un des faubourgs de Londres... »

Donc, aucune complaisance de sa part. Stendhal est Italien d’élection et de cœur : Français par l’état civil, il parle de son pays avec l’objectivité d’un étranger.

La révolution du chemin de fer

Un petit mot des mœurs, pour commencer.

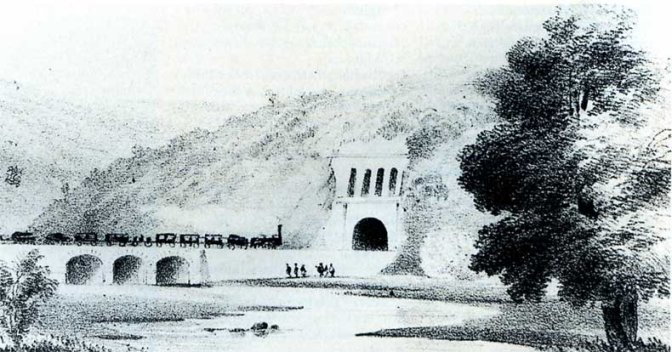

Curieux de tout, Stendhal a pris conscience, dès son inauguration, de la révolution qu’impliquait l’instauration du chemin de fer en Europe.

Le 4 juillet, il écrit de Nantes : « Les habitants de Nantes et de Bordeaux s’en prennent à la Chambre des députés, qui, disent-ils, en 1837, n’a pas voulu voter les chemins de fer, parce qu’ils donneraient à la province une partie des avantages de Paris ».

...

« Ces messieurs prétendent que la Chambre a fait preuve d’une grande ignorance ; mais cette ignorance à l’égard des chemins de fer, est générale en France, tandis qu’à Liège et à Bruxelles on comprend cette question ».

Ailleurs, il se demande : « Que deviendront les capitaux employés en chemins de fer, si l’on trouve le moyen de faire marcher les wagons sur les routes ordinaires ? »

Hé ! hé ! en 1837, le père Stendhal vient tout bonnement d’ « inventer » l’automobile et de prévoir, dans le même mouvement, la concurrence des transports...

Comme tous les enthousiastes de la première génération, il a cru que « les chemins de fer rendent les guerres impossibles ; elles choqueraient trop d’intérêt chez les nations voisines ».

Mais ce sceptique ne peut rester sur une telle impression de béatitude, il ajoute aussitôt : « Mais le maître peut avoir intérêt à la guerre »... Un siècle et demi d’histoire dans cette remarque !

Venons-en au social proprement dit. Si, au cours de sa longue randonnée, Stendhal nous parle peu de la révolte des canuts, ces ouvriers lyonnais de la soie qui travaillaient à domicile pour des salaires de famine, c’est sans doute parce qu’il l’a abondamment évoquée dans son « Journal ».

Par contre, par petites touches ici et là, il dévoile avec obstination la grande misère du peuple et de la masse paysanne.

De la viande huit fois par an

Stendhal nous donne à voir des paysans du Gâtinais vivant de lait caillé et mangeant de la viande huit fois par an, des Auvergnats se nourrissant de châtaignes [1], d’autres « peuplades » n’ayant pour seul menu que des « galettes de sarrasin » qui constituent pour lui le symbole même du paupérisme paysan. « Ces gens attendent l’émeute, même sans s’en douter » !

Dans la foulée de cette malnutrition, il y a bien évidemment la mortalité infantile, que notre homme dénonce avec autant de virulence que l’analphabétisme.

S’étonnera-t-on alors s’il fustige « notre féodalité contemporaine » ? s’il ajoute : « nos nègres des colonies sont mille fois plus heureux qu’un grand quart des paysans de France » ? Pendant ce temps-là, il ne manque pas de le révéler, la société privilégiée s’adonne aux combines, aux agiotages, aux trafics d’influence, afin de gagner son argent sans trop mouiller sa chemise.

Confronté aux phénomènes sociaux, Stendhal ne se contente pas d’en dénoncer platement les effets, il s’évertue à en dégager les causes. S’il évoque précisément la mortalité infantile, c’est pour constater que « sur cent enfants qui meurent dans les campagnes, c’est au manque de nourriture qu’il faut attribuer la mort de quatre-vingts ; les maladies ne sont que de vaines apparences... Ils seraient sauvés s’ils pouvaient manger de la viande une fois par semaine ». Après avoir constaté le fléau, débusqué ses causes, Stendhal préconise aussitôt les remèdes, comme on voit.

A propos de l’impôt, il a aussi ses idées.

« Nous pensons qu’un homme à qui ses terres rapportent cinquante mille livres de rente doit payer plus que deux cents propriétaires qui ont chacun deux cent cinquante francs de rente ». C’est purement et simplement là prôner une politique de taxation progressive ? En 1837, ne l’oublions pas.

En ce qui concerne le code pénal, le touriste a aussi ses « petites opinions ».

« Les amendes ne sont une punition que pour le pauvre, les gens riches s’en moquent fort ». Il propose donc que celui qui a provoqué un accident de la circulation soit condamné « non seulement à une amende de cent cinquante francs, mais encore à une somme égale au double des impositions que l’écrasant a payées l’année précédente ». Faire écoper au délinquant une amende à la mesure de ses impôts, donc plus ou moins de ses revenus, voilà une revendication originale, qui mériterait peut-être qu’on s’y attarde cent cinquante ans plus tard. Stendhal a par ailleurs émis sur l’exercice de la justice des remarques d’une belle pertinence : « Un ouvrier est accusé, on le met en prison ; cette arrestation préventive dure un ou deux mois : pendant ce temps-là sa femme et ses enfants meurent de faim ou volent. Un homme aisé est mis en prison, il ne perd que sa liberté ! » Même litanie : cela a-t-il tellement changé de nos jours ?

On n’en finirait pas d’égrener les injustices sociales que dénonce le touriste Stendhal, qui avait une façon amusante de faire-déjà ! - le procès de la publicité tapageuse : « tous les hôtels de Châlons, où l’on est mal, ont des enseignes immenses ». Pan !

Un homme de progrès

Cet homme qui vitupérait la démocratie américaine (il n’eût pas aimé avoir à faire la cour au boutiquier du coin) était pourtant en homme de progrès, assez naïf encore pour s’écrier : « Vivent les pays en progrès, on y est heureux, par conséquent, on y a de la bonté ».

Aux conservateurs encroûtés, il lançait cette boutade succulente : « Mon cher enfant, vous vous êtes nourri de lait à l’âge de six mois, et avec le plus grand succès, convenez-en, eh bien ! revenez au lait ».

Stendhal était un homme éperdument épris de liberté. Il se plaisait à dire qu’ « elle donne de l’esprit ».

Ses « Mémoires d’un touriste » nous autorisent à nous poser la question : « En 1835, la liberté, c’était quoi ? » Et à y répondre à travers ce qu’il nous a narré sans parti pris. Ne disait-il pas aussi : « J’ai un avantage, je ne suis pas payé pour avoir les opinions que j’écris »...

Source : Le Rail, août 1985

[1] attesté par Eugène le Roy dans son chef-d’œuvre méconnu : « Jacquou le Croquant ».

Rixke Rail’s Archives

Rixke Rail’s Archives