Accueil > Le Rail > Poésie - Lecture - Peinture > Hommes du rail (I)

Hommes du rail (I)

Hommes du rail (I)

Marthe Englebert.

mercredi 14 janvier 2015, par

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Je rends visite au visiteur

Rebroussant chemin, je rejoins le quai et me dirige vers une cabine entièrement vitrée où je distingue un groupe d’hommes en « bleu » ; l’un casse la croûte, les autres bavardent à voix haute et plaisantent. Je vais tomber parmi eux au moment de la pause. J’hésite une seconde puis, résolument, je pousse la porte.

— Vous êtes les visiteurs ? dis-je d’une voix engageante.

Plutôt interloqués par cette arrivée insolite, ils font signe que oui. Décidément, on n’a pas la parole facile aux chemins de fer. Je me sens mal à l’aise, ces hommes silencieux qui attendent une explication m’impressionnent ; j’ai tout à coup la sensation d’être une intruse et je me demande de quel droit et avec quels mots je vais leur poser la question qui m’avait paru si naturelle jusqu’ici :

— Voulez-vous me parler de votre vie, de votre métier ?

Un grand et fort gaillard se détache du petit groupe, suivi aussitôt par un camarade qui esquisse un sourire vague, regarde l’heure à la grande horloge pendue au mur et décrète :

— On y va.

Je reprends courage.

— Vous allez à l’arrivée d’un train ? Je peux voir ce que vous faites ?

Le grand et fort gaillard se décide enfin à me demander ce qui m’amène, et je lui explique d’une voix un peu saccadée qu’étant journaliste, je voudrais — oh ! sans les déranger le moins du monde ! — voir d’un peu plus près leur besogne afin de l’expliquer à mes lecteurs, qui ainsi connaîtront mieux la vie des cheminots.

Lui n’en est nullement embarrassé ; il me fait un signe de tête, ouvre la porte :

— Venez. Vous ne verrez pas grand-chose, vous savez, mais le train entre en gare, nous devons y être. Je vous conduis.

Il ausculte les voitures

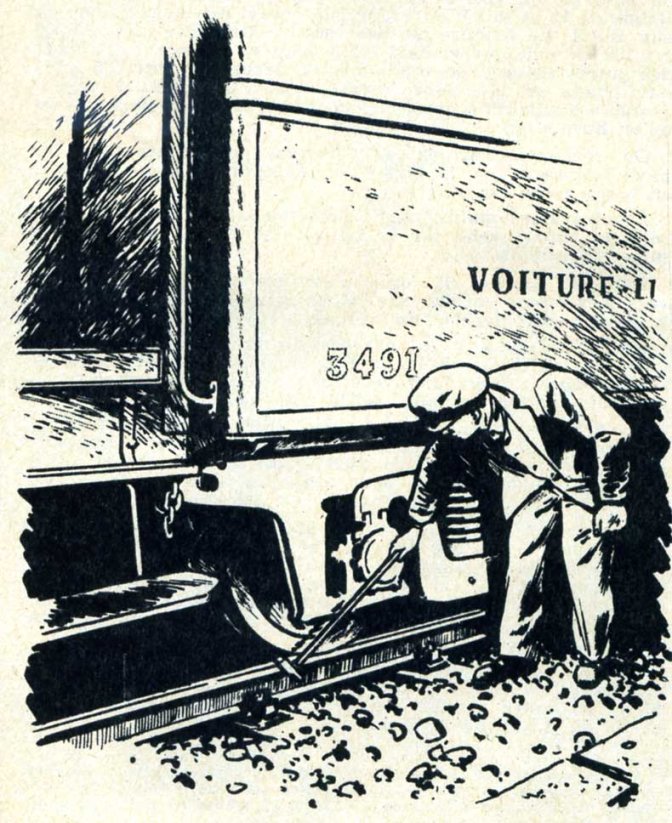

De la main, il me désigne son camarade qui nous a devancés et traverse maintenant les voies par un passage balisé ; sagement, nous empruntons un tunnel au sortir duquel nous le retrouvons courbé vers les roues d’une voiture. C’est du moins ainsi que j’en juge.

— Que fait-il là ? dis-je, un rien inquiète.

— Son boulot. Il doit voir comment se porte la voiture.

C’est une vérification, une auscultation sommaire et rapide en quelque sorte, car l’homme n’a pas le temps de procéder à un examen approfondi du véhicule, qui stationne à peine quelques minutes en gare. Il est à tel point expert dans son travail qu’un coup de marteau sonnant clair suffirait pour éprouver les essieux et lui donner l’assurance qu’aucune défaillance n’est à craindre.

Il connaît le bruit que rend une pièce fêlée et, s’il le juge nécessaire, il fera retirer le véhicule de la rame. Et tant pis que le train ait du retard.

— Comment ? C’est lui qui peut prendre une telle décision ? Je pensais que le chef de gare...

— Ni le chef de gare ni personne ne peut intervenir. C’est le visiteur qui décide, déclare mon guide, du ton paisible de l’homme sensé qui ne s’insurge pas contre l’évidence. Le visiteur seul constate l’avarie, voit sa gravité et l’importance du risque. Son devoir est d’empêcher la catastrophe.

Si l’avarie est minime, il la répare sur place. Si elle est plus grave, le train partira seulement quand la voiture aura été remplacée, et les voyageurs débarqueront plus tard sur le quai de Cologne ou de Paris. Ils pesteront, la famille ou les amis qui attendent pesteront, tous tomberont d’accord pour critiquer la lenteur des transports, la mauvaise organisation, ces haltes prolongées pour on ne sait quel motif ridicule. Et leur vie entière, tous ignoreront qu’un ouvrier du rail, un homme qu’ils ne connaissent pas et n’ont même pas vu, est responsable qu’ils arrivent sains et saufs au bout de leur voyage.

Et le train repart...

Le visiteur s’est redressé ; je l’observe, rapide, preste, qui se courbe vers une autre voiture, se relève, échange un signe avec le conducteur du train.

— Il va faire l’essai du frein, m’explique son compagnon, c’est très important, surtout qu’on vient de changer de machine. Il s’assure que l’air comprimé passe bien sous toutes les voitures, et à la dernière il vérifie à l’aide de son manomètre ; si la pression monte jusqu’à 5 kilos, c’est que tout est normal. Dans les grandes gares, quand il y a un changement dans la composition des trains internationaux, le contrôle du frein est obligatoire pour tous les véhicules.

Pauvres de nous, voyageurs avec ou sans bagages, qui imaginons qu’un train roule comme un homme marche, un oiseau vole et un poisson nage ! A mesure que je pénètre dans le milieu de travail des cheminots, je suis saisie d’admiration pour ces multiples travaux discrets, réguliers, qui à notre insu entourent notre voyage du maximum de précautions, de sécurité.

Sécurité est le terme qui revient sans cesse dans la bouche du cheminot. Qu’il soit poseur de voies, factionnaire, visiteur, il a nettement conscience que, dans son domaine propre, elle dépend entièrement de sa vigilance et de sa probité. Maillon de cette longue chaîne de protection qui n’abandonne rien au hasard, chaque cheminot sait qu’une seule inattention suffit pour en provoquer la rupture.

Coup de sifflet du chef garde, le train repart. Mon visiteur est remonté sur le quai ; un peu de cambouis colle à son oreille. L’âme sereine, il rejoint le groupe de ses trois camarades.

Sous peu entrera en gare une autre rame de wagons dont il vérifiera les essieux, les freins, puis une autre encore, et, jusqu’à la fin de son service, elles se succéderont, bien souvent à quelques minutes d’intervalle.

A l’arrivée de chaque train, les voyageurs empoignent leurs valises, grimpent à l’assaut, se faufilent à la queue leu leu dans les couloirs en quête d’une place de coin. A peine installés, ils examinent leurs voisins d’un œil critique. Ils voient tout et tout le monde, sauf le visiteur avec ses burettes et ses outils, qui passe près de la fenêtre et redescend sur la voie entre deux voitures.

Rendons toutefois cette justice, lui ne voit plus les voyageurs : travailler vite et bien, voilà qui seul importe.

Ils se croisent, se côtoient, cèdent le passage et s’en vont, étrangers l’un à l’autre, voyageurs et cheminot, que le hasard a réunis un moment sur le quai de cette gare.

— Et votre vie de famille ? dis-je trop spontanément, car je viens d’y songer à la vue d’un couple qui remorque des jumeaux.

Mon visiteur n’est plus qu’un homme, un homme comme vous, qui a une femme, des enfants, une maison et un jardin que clôture une haie d’aubépines. Pour la première fois, je lis la sympathie dans ses yeux rieurs. Il n’est plus le cheminot et moi la journaliste, nous sommes des êtres humains qui partageons les mêmes soucis.

— La vie de famille ? On la vit comme on peut, car le travail a des exigences. Le service est assuré par trois équipes qui font huit heures et il y a un roulement ; cela peut être de 6 heures du matin à 2 heures de l’après-midi, de 2 heures à 10 heures du soir ou alors la nuit.

— C’est un mode de vie assez particulier pour vous, et pour votre femme aussi.

— Elle l’a accepté. Si on avait le choix, elle préférerait évidemment que je ne travaille pas la nuit. Ce que j’aime mieux, moi, c’est le service du matin, de 6 à 2 heures. Quant je rentre, je fais une heure de sieste, et puis j’ai une partie de l’après-midi et toute la soirée. Je sors parfois avec ma femme ou on regarde la télévision. On vit, quoi !

— La plupart des cheminots travaillent comme vous, par roulement, une fois le jour, une fois la nuit, mais votre service ici, dans la gare, est assez régulier ?

Cette question lui semble pour le moins surprenante. Personne ne m’a donc expliqué que le matin de 7 à 9 heures puis de 16 à 19 heures sont les deux périodes de pointe de la journée ?

— C’est le coup de feu, me confie-t-il, on devrait être partout à là fois, les trains entrent et sortent sans interruption, on monte, on descend les quais à toute allure, passant en hâte d’une rame à l’autre.

— Ce doit être une besogne épuisante ?

Il hoche la tête.

— Surtout énervante. Il y a aussi le brouillard, notre pire ennemi : ces jours-là, du retard est à prévoir. On nous appelle ici et on doit être là-bas, tout le monde est sur les dents, plus aucun service n’est normal, et nous, on doit vérifier avec plus de soin encore que d’habitude et plus vite. On fait cela cinq jours de suite, et le sixième, croyez-moi, on se repose.

Dieu se reposa le septième jour seulement, mais il n’était pas cheminot. Je conçois fort bien qu’il faut beaucoup d’endurance et de courage pour escalader et redescendre ces quais des heures durant, qu’il faut des nerfs solides pour rester maître de soi et faire sans précipitation cet indispensable contrôle. Je comprends surtout, sans que mon visiteur l’ait dit, que tous ses camarades et lui prennent à cœur leur métier, et que, dans des conditions extrêmement difficiles parfois, ils se dépensent sans compter pour que les trains roulent et arrivent normalement à destination.

(A suivre.)

Source : Le Rail, février 1963

Rixke Rail’s Archives

Rixke Rail’s Archives