Accueil > Le Rail > Histoire > Le pays de Liège et le rail

Le pays de Liège et le rail

M. Lambou.

mercredi 19 janvier 2011, par

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Le Pays de Liège commémore tout au long de 1980 le Millénaire de la Principauté de Liège (980-1980). Certes, depuis la révolution française de 1789 et l’annexion des territoires belges à la République française qui s’ensuivit, la Principauté de Liège a cessé d’être une réalité politique, mais sa longue existence au cœur même de l’Europe occidentale et de ce qui devait devenir la Belgique a laissé des traces historiques, économiques et sociales qu’il serait vain d’ignorer. En fait, la Principauté était à la Belgique ce que la Lotharingie avait été à l’échelle européenne lors du partage de l’empire de Charlemagne : un territoire indépendant, démesurément allongé du nord au sud, à travers des régions aussi disparates que le Limbourg (hollandais et belge), la Hesbaye, le Condroz, les Ardennes, la Famenne, et la Thudinie.

Un « monstre » du point de vue politique d’aujourd’hui, un Etat dont les limites tortueuses, héritage de la féodalité, ont néanmoins laissé jusqu’à notre époque, des traces tangibles. Une bonne partie des limites provinciales qui séparent en 1980 le Limbourg et Anvers, le Hainaut et Namur, Liège et le Luxembourg belge sont identiques à celles que connaissaient nos ancêtres. Les territoires de la Principauté chevauchaient sans scrupule, et sans complexe, du nord au sud, les frontières linguistiques romane et germanique dont on connaît l’axe est-ouest resté presque immuable depuis l’occupation romaine. D’ailleurs, si la Flandre fut longtemps Vassale du roi de France et le Brabant dépendant de la Bourgogne, la Principauté relevait de l’Empire germanique par le biais des autorités ecclésiastiques de Cologne.

Les enclaves intérieures et extérieures ne se comptaient plus et l’on s’imagine difficilement les péripéties des voyageurs qui devaient traverser ainsi d’innombrables « frontières » comtales ou ducales tout au long de leurs pérégrinations.

La Principauté battait monnaie et était, comme nous le disions, « indépendante ». Il ne s’agit nullement de ce que nous appelons de nos jours un état national. La « neutralité » de la Principauté fut, à suffisance, battue en brèche au cours des siècles, pour illustrer la mentalité de ses puissants voisins, qui n’avaient aucune retenue à son égard.

L’axe Sambre-Meuse de la France aux Pays-Bas hollandais était le chemin tout tracé aux souverains français pour aller guerroyer dans le nord et les prises de position de Cologne allaient souvent à l’encontre des intérêts de ses voisins et vassaux.

Enfin, si la langue française s’était progressivement imposée comme langue administrative, les nombreux textes thiois et wallons montrent à suffisance que les populations usèrent fort longtemps de patois et de dialectes locaux, issus du latin ou du vieux-franc, pour leurs propres relations. Les nombreux mots d’origine germanique et romane qui cohabitèrent à la faveur de cette situation, pendant des siècles, se retrouvent encore aujourd’hui dans la littérature dialectale, notamment dans le wallon oriental (Liège et Verviers).

Les partitions de la Principauté en départements français, puis en provinces, n’allaient modifier en rien l’aspect géographique de la région et les qualités industrieuses de ses habitants.

La révolution industrielle va s’installer dans le sillon Sambre-Meuse et y attirer bientôt le rail.

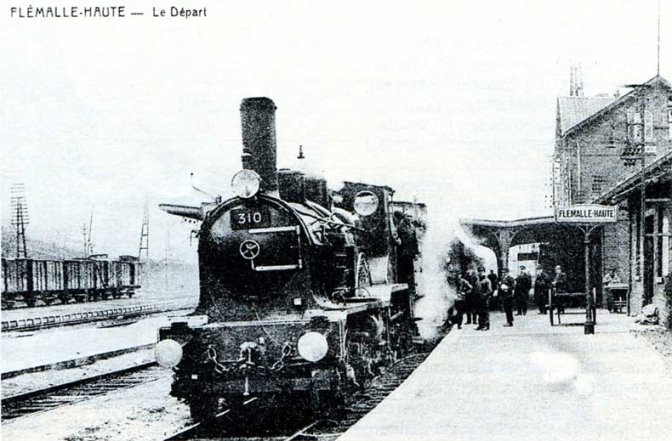

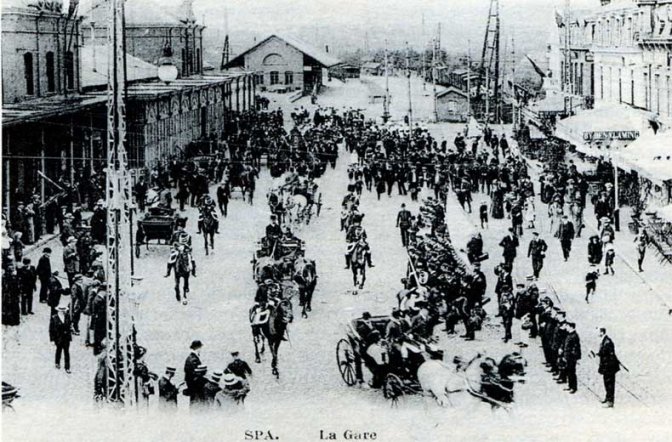

Car en tant que cheminot, nous ne pouvons passer sous silence l’évolution fabuleuse du rail depuis Thuin jusqu’à Maestricht, en passant par Marcinelle, Huy, Liège, Tongres et Pepinster.

Qu’il s’agisse du « grand chemin de fer », du « vicinal » ou même du tramway local, nous allons assister à une croissance inouïe du ruban de fer qui va se déployer et lancer ses ramifications dans toutes les directions, et sous toutes ses formes, pour atteindre son apogée vers 1940. Rendons-nous bien compte : 100 ans (un dixième de millénaire) vont suffire pour tisser un réseau serré qui n’entrevoit pas encore l’avènement de son concurrent : le transport routier, dont la croissance rapide va provoquer bon gré mal gré l’élagage des petites lignes ferrées.

Notamment celles de la SNCV qui, créées en 1884 pour parfaire le grand réseau et pénétrer dans les moindres recoins du pays, auront pour ainsi dire été toutes éliminées cent ans plus tard. Seules quelques lignes électrifiées ont échappé au carnage en Thudinie et à Charleroi. Plusieurs lignes de la SNCB ont subi le même sort, mais fort heureusement leur tracé, voire une voie, subsiste, et la crise de l’énergie aidant, peut-être les rétablirons-nous dans quelque temps ?

Une carte à grande échelle serait nécessaire pour le repérage de la bonne centaine de lignes ferrées, gérées à l’origine par près de cinquante sociétés privées, qui sillonnaient l’ex-principauté.

Il n’est pas possible, ici, d’en donner tous les détails, aussi avons-nous réuni à votre intention les dates apparemment les plus marquantes et les plus significatives.

Vous remarquerez que s’il était possible de circuler de Neerpelt à Huy sans quitter la Principauté, le voyage Visé-Thuin par Liège, Namur et Charleroi aurait exigé 7 contrôles des passeports : Bas-Oha, Auvelais, Aiseau, Tergnée, Châtelineau, Couillet et Marcinelle !

Il est permis de se demander quels auraient été les artifices utilisés par les constructeurs du rail pour réaliser le tracé d’une relation « intérieure » de Neerpelt à Thuin, par Liège, Huy, le Condroz, la Famenne, Dinant et l’Entre-Sambre-et-Meuse !

Calendrier des principales mises en service ferroviaires dans la Principauté

| dates | tronçon | compagnie | nature expl. |

|---|---|---|---|

| 02-04-1838 | Tirlemont - Ans | Etat Belge | chemin de fer |

| 06-10-1839 | Landen - St-Trond | Tournai - Jurbise & Landen - Hasselt | chemin de fer |

| 01-10-1842 | Plans inclinés Liège | Etat Belge | chemin de fer |

| 24-10-1843 | Liège - Aix-la-Chapelle | Etat Belge | chemin de fer |

| 27-11-1848 | Charleroi - Walcourt - Morialmé | Entre-Sambre & Meuse (Gd Central en 1864) | chemin de fer [1] |

| 18-11-1850 | Bouge (Namur) - V. Benoit (Liège) | Namur - Liège (Nord Belge en 1854) | chemin de fer |

| 06-11-1852 | Charleroi - Erquelinnes | Charleroi - frontière de France (Nord Belge en 1854) | chemin de fer |

| 01-10-1856 | Hasselt - Lanaken | Aix-la-Chapelle - Maastricht - Landen | chemin de fer |

| 24-11-1861 | Liège - Maastricht | Liège - Maastricht | chemin de fer |

| 23-06-1862 | Morialmé - Givet | Entre-Sambre & Meuse (Grand Central en 1864) | chemin de fer [2] |

| 03-03-1864 | Mariembourg - Doische | Cie de Chimay | chemin de fer [3] |

| 01-07-1865 | Hasselt - Diest | Nord de la Belgique | chemin de fer |

| 20-07-1866 | Hasselt - Aachel | Liégeois - Limbourgeois | chemin de fer |

| 23-11-1871 | Liège centre-gare | Ch. fer américain Liégeois | tram à cheval [4] |

| 22-11-1875 | Landen - Statte | Hesbaye & Condroz | chemin de fer |

| 05-1882 | Jemeppe s/M. - Liège | Raylway économique RELSE | tram à vapeur [5] |

| 03-06-1887 | Charleroi - Mont. Tilleul | SNCV | tram à vapeur [6] |

| 06-05-1888 | Huy - Waremme | SNCV | tram à vapeur [7] |

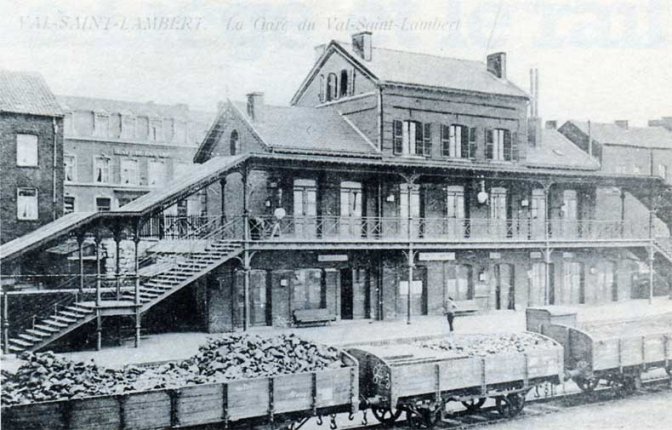

| 22-01-1890 | Val St-Lambert - Clavier | SNCV | tram à vapeur [8] |

| 09-08-1893 | Liège (Coronmeuse) - Herstal | Tramways liégeois | tram électrique [9] |

| 15-05-1897 | Tongres - Lanaken/Fexhe | SNCV | tram à vapeur [10] |

| 07-01-1898 | Maastricht - Smeermaas Eisden | SNCV | tram à vapeur [11] |

| 01-09-1899 | Leopoldsburg - Hasselt Borgloon | SNCV | tram à vapeur [12] |

| 01-12-1904 | Couvin - Pet. Chapelle | SNCV | tram à vapeur [13] |

| 11-04-1914 | Anderlues - Lobbes | SNCV | tram électrique |

Source : Le Rail, août 1980

[1] Partiellement démontée

[2] Partiellement démontée

[3] démontée

[4] électrifiée ultérieurement, puis démontée

[5] électrifiée ultérieurement, puis démontée

[6] électrifiée ultérieurement puis démontée partiellement

[7] démontée

[8] démontée

[9] première ligne de tramway électrique urbain en Belgique

[10] démontée

[11] démontée

[12] électrifiée partiellement puis démontée entièrement

[13] démontée

Rixke Rail’s Archives

Rixke Rail’s Archives