Accueil > Le Rail > Poésie - Lecture - Peinture > Paysages ferroviaires (I)

Paysages ferroviaires (I)

J. Delmelle.

mercredi 25 mars 2015, par

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

I. Changement de décor

Scansion des roues, léger mouvement de roulis, ventilation de l’air fusant par une vitre baissée : le train emporte ses passagers à cent kilomètres à l’heure. Le voyage touche à sa fin. Le machiniste modère l’allure du convoi et ralentit progressivement. La voie se déploie en un large éventail. On a choisi pour lui les rails qui mènent son train en bordure du quai réservé. Une odeur de silex broyé court au long du convoi qui freine, puis s’immobilise. Une héroïne d’Elisabeth Trévol descend d’un wagon de seconde. Ayant redécouvert sa terre natale de la fenêtre de son compartiment, elle écrira demain dans une lettre résumant ses impressions : « Je pressais mon pays comme la grappe de raisins dont il a la forme pour boire tout le bonheur qu’il avait mûri pour moi. »

Rentrer au bercail ou le quitter, retrouver les lieux où nos souvenirs s’ennuyaient à nous attendre, découvrir de nouveaux horizons et des visages inconnus : toutes les raisons du tourisme et de son prodigieux développement sont là ! Et c’est le chemin de fer qui, le premier, bien avant l’automobile et l’avion, a fourni, à la fièvre ambulatoire atteignant l’homme de temps à autre, un calmant universel et pratique. C’est lui qui a généralisé la conjugaison du verbe « partir » à tous les temps et à tous les modes.

Si le rail a donné naissance au tourisme contemporain, celui-ci (décidément peu reconnaissant) l’a quelquefois traité de vandale. Il y a quarante ans, une publication touristique imprimait ces lignes désabusées : « L’intérêt du pittoresque s’est effacé et s’efface encore trop souvent devant les considérations utilitaires d’ordre économique, politique ou stratégique. Il faut faire place au rail ; des chantiers d’abord, puis les ouvrages eux-mêmes viennent envahir les paysages. On creuse le flanc des coteaux, on taille largement dans les forêts, on assoit dans les torrents les piles de quelque énorme pont suspendu dont la silhouette massive va barrer toute une vallée. Et bientôt les convois passeront à toute vapeur, accompagnés de fracas et de fumée. » [1]

Introduit par le chemin de fer, l’âge mécanique a modifié profondément, entre autres choses, l’aspect du paysage terrestre mais il est aussi vain de le regretter que de se plaindre de la perte irrévocable du paradis légendaire de nos premiers parents, de l’effritement de l’ordre romain, de l’écroulement de l’idéale république athénienne ou de la disparition de la douceur ornée de l’existence à la « belle époque ». On n’échappe pas plus à son destin qu’à son temps, aux forces qu’il crée, au mouvement qu’il suscite, à l’évolution qu’il détermine, aux changements qu’il apporte à ce qui existait antérieurement et aux aspirations qu’il engendre et dont il hypothèque l’avenir. Avec ses architectures verticales, ses silhouettes anguleuses, sa logique aiguë et brillante comme l’acier, son « fonctionnalisme » et ses poncifs reniant tous leurs prédécesseurs, notre époque peut nous sembler dépourvue d’âme et marquer un recul du sens esthétique. N’est-elle pas aussi, dans le même temps, étonnante, prodigieuse, exaltante et belle ? Sa beauté nous surprend et son évidence nous échappe peut-être encore. Une toile de Paul Delvaux, L’Age du Fer, exposée au Musée des Beaux-Arts d’Ostende, illustre fort astucieusement les sentiments contradictoires qu’éprouve l’homme confronté, d’une part, avec la perfection et l’immutabilité de la beauté (représentée, en l’occurrence, par une femme couchée) et, d’autre part, avec la beauté nouvelle, résultant de l’enchaînement des circonstances, des laborieux progrès de la science et des incessantes innovations de la technique. Cette beauté nouvelle, dans l’œuvre du peintre surréaliste, est évoquée par une gare.

La machine-divinité — plus particulièrement, le train — a donc soumis l’homme à divers impératifs. Elle a peu à peu réorganisé le décor de son existence et l’on éprouve quelque peine à s’imaginer, aujourd’hui, quel était l’aspect de celui-ci il y a plus d’un siècle, avant que la terre ne soit corsetée dans le treillis d’acier des rails joignant villes et villages, régions et pays. C’est à cette transformation du paysage, provoquée par l’apparition du chemin de fer, que nous voudrions consacrer ce travail en nous abstenant, toutefois, de ces données techniques faisant les délices des ingénieurs.

Avant l’instauration du chemin de fer, les hommes n’avaient guère touché à l’aspect primitif de la terre. Ils avaient adapté celle-ci, pourrait-on dire, aux besoins de l’existence, bâtissant des agglomérations destinées à les abriter, traçant des sentiers, des pistes et des routes leur permettant d’entretenir des relations commerciales et autres avec leurs voisins, défrichant des coins de forêt, construisant quelquefois un aqueduc, jetant un pont au-dessus d’une rivière, creusant un canal, élevant une digue, créant des barrages, des tenues d’eau et des viviers mais s’abstenant généralement — et pour cause ! — d’édifier des constructions massives et faisant vraiment tache. La topographie des lieux et le principe : « la fonction crée l’organe », justifiaient la plupart de ces travaux exécutés sans souci de respecter quelque plan d’ensemble et réalisés au moyen de matériaux pris, la plupart du temps, sur les lieux mêmes. Ces travaux ne répondaient souvent qu’à des nécessités strictement locales. Leur destination était limitée dans l’espace et il n’y avait guère, entre eux, de solution de continuité sauf dans certains cas bien particuliers, lorsque l’intérêt débordait le cadre étroit du plus petit pays. C’est ainsi que, pour protéger la Flandre maritime des inondations toujours à craindre, des remparts de terre furent établis d’assez bonne heure le long de notre littoral. Ils mirent à l’abri du déferlement saisonnier des eaux les terres qui, ayant été amendées, devinrent les polders. C’est ainsi que, pour remédier aux fréquents débordements du Démer, divers palliatifs furent réalisés, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, tant par les Anversois que par les Brabançons et les Liégeois, sans toutefois procurer, pour autant, l’amélioration désirée.

L’âge mécanique, nous l’avons dit, a révolutionné l’aspect du paysage. Dans Banlieue de Paris [2], Blaise Cendrars — usant d’un style accumulatif assez lassant — évoquait le décor des environs de la capitale française : « Drancy, Bobigny, Pantin, La Courneuve, Aubervilliers, Saint-Ouen, Clichy, Gennevilliers, usines à gaz, hôpitaux, docks, hospices, centrales électriques, asiles de nuit, gares de triage, cimetières, écoles, missions, Armée du Salut, terrains de sport et terrains d’équarrissage, marchés aux puces et panifications, manutentions, dépôts militaires, couvents, chapelles, surplus américains, clubs clandestins de propagande, salles de réunion, stades, où se tiennent les meetings publics et se désignent les piquets de grève, soupes populaires, orphelinats, fourneaux économiques et, comme partout ailleurs, au coin des rues, « Au Bon Coin », un bistrot, dix bistrots, cent bistrots, des bistrots par milliers, des assommoirs, et des lotissements à perte de vue qui sont parmi les plus misérables de la banlieue de Paris, construits sur un sol imbibé d’eau, dans un paysage désolé composé exclusivement de cheminées d’usines mortes ou fumantes, abandonnées ou en pleine activité, qui répandent des miasmes délétères autour d’elles et la puanteur des distilleries, les canaux moirés d’huiles minérales et des autres précipités chimiques qu’on y déverse, les routes gluantes défoncées par le trafic intense des lourds camions au mazout, boue, pluie, poussier, giclures de goudron, arbres rabougris, panneaux de publicité renversés ou barbouillés au minium, chemins dépavés, sentes noircies, maisonnettes en mâchefer, en aggloméré, en parpaing, en tôle, tas de gravats dans les champs, matériaux empilés, échafaudages et démolitions, chantiers qui se remplissent d’eau qui suinte, et des kilomètres et des kilomètres de barbelés et de barrières entre les terrains vagues sous le ciel bas où traînent les fumées et que déchirent tes coups de sifflets stridents des locomotives, des trains fuyant sous les averses... »

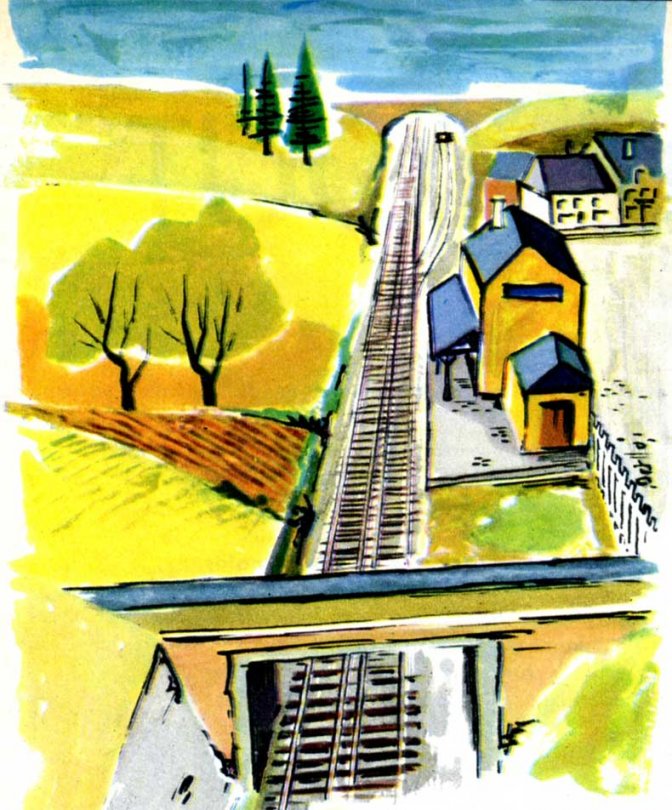

Biaise Cendrars regardait le paysage contemporain — ou, plutôt, un échantillon de celui-ci au demeurant assez peu conforme à l’ensemble ! — avec des yeux las, désabusés. Efforçons-nous de l’aborder avec un regard neuf et regardons, comme à vol d’oiseau, la terre, notre domaine.

Au commencement du XIXe siècle, l’âge de la machine et de la vapeur, du charbon et du fer ne se profile encore que très vaguement à l’horizon. Les cités ne se sont guère développées autour de leur noyau monumental, formé d’églises, de couvents, d’hospices (oui, car ceux-ci ne sont pas de création récente !), d’hôtels aristocratiques et de palais seigneuriaux ou municipaux. L’industrie n’a pas bouleversé leurs alentours et leur structure et, entre leurs remparts préservés ou ruinés, elles conservent leur ancienne mesure. Les vieillards y retrouvent, intacts, les paysages et les édifices familiers de leur enfance. Les rues sont étroites et, souvent, d’une quiétude toute provinciale. Les campagnes sont tranquilles. Les vaches broutent l’herbe des prés et ne sont pas distraites, dans leur mastication, par le passage de ces trains empanachés de fumée blanche appartenant encore au futur. Un berger garde un troupeau de moutons. Champs et vergers, plaines et collines se succèdent et leur quiétude n’est même pas troublée par la cloche de l’angélus dont le son fait partie des habitudes. Les travaux saisonniers s’accomplissent et le paysan n’a d’autres aidants que le cheval et le bœuf. Très patriarcale d’allure, sa ferme s’harmonise avec le cadre environnant. Outre de méchants chemins, poussiéreux, il y a la grand-route, presque toujours calme, silencieuse et déserte. Son trafic se réduit à une dizaine d’attelages par jour : une charrette à foin, une voiture de maraîcher, la carriole du médecin, le landau ou le carrosse du châtelain et, bien entendu, la diligence ou la malle-poste passant dans un gai tumulte de sonnailles et un grincement, moins agréable, de roues et de ressorts. Avec ses gros pavés, la grand-route est dure et incommode aux chevaux mais elle a un aspect romantique que n’altère aucun parapet en fer, aucune bordure de béton, aucun panneau publicitaire. Les gendarmes sont rares et l’on ne voit que rarement un poteau-indicateur. Villes et villages vivent en grande partie repliés sur eux-mêmes. Les informations que les journaux impriment datent de plusieurs jours.

Source : Le Rail, août 1963

Rixke Rail’s Archives

Rixke Rail’s Archives